Um reinen Wasserstoff (H2), welcher hohe Gestehungs- aber auch Speicherkosten aufweist, transportieren zu können gibt es verschiedene Optionen, nämlich verflüssigt per Schiff oder Lkw, unter Druck in Flaschen oder Trailern per Bahn oder Lkw – oder aber in Pipelines. Pipelines eignen sich am besten für mittlere und lange Distanzen, da die Transporte effizient kontinuierlich und relativ günstig erfolgen können. Um einen groben Überblick über die relevanten Transportkriterien gewinnen zu können, wurden im Hypa-Factsheet ebendiese beschrieben. Dazu einige Anmerkungen zum technischen Status Quo und weitere Aussichten.

Wenn man von Energiedichte des in Österreich verwendeten Erdgases spricht sollte man spezifizieren ob man den Heizwert oder Brennwert meint. Die Angabe im Hypa Factsheet betreffend volumetrischer Energiedichte für H2, nämlich 10,78 MJ/Nm³ (3 kWh/Nm3) würde auf den Heizwert desselben deuten jedoch trifft die Zahl 35,5 MJ/Nm3 für Erdgas weder den Heizwert desselben – dieser wäre 37,36 MJ/Nm3 (= 10,38 kWh/Nm3) – noch den Brennwert mit 41,47 MJ/Nm3 (= 11,52 kWh/Nm3).

Gem. erwähntem Factsheet liegt der Druck in Erdgasfern- und -verteilerleitungen bei ca. 70 bar. Hier wäre es notwendig anzugeben ob es sich um den Überdruck oder den Absolutdruck handelt – zumal ca. 70 bar suggeriert, dass der Druck um 70 bar liegen kann – also ein wenig unter aber auch ein wenig über 70 bar liegen könnte. Tatsächlich sind die genannten Rohrleitungen in Österreich mit einem max. Betriebsdruck von 70 bar Überdruck (Druckstufe PN 70) begrenzt – d.h., dass 70 bar Überdruck den Maximumdruck darstellt und bei Überschreiten dieses Drucks sofort das Sicherheitsventil öffnet – sogar ein wenig darunter.

Im genannten Dokument wird geschrieben, dass für die Verdichtung der gleichen Energiemenge in Form von H2, bei gleichem Druckhub, im Vergleich zur Erdgasverdichtung ca. die dreifache Leistung erforderlich ist. Tatsächlich erhöht sich der Leistungsbedarf zumindest um das 3,5 fache- eher mehr - in Abhängigkeit des Kompressionsverhältnisses.

Ebenfalls wird im Factsheet festgehalten, dass der Einsatz von Radialverdichtern für H2 ca. 3-mal so hohe Umdrehungszahlen – im Vergleich zur Verdichtung von Erdgas – benötigt. Als limitierender Faktor wird das Laufradmaterial genannt. Das ist nur teilweise korrekt zumal der Radialverdichter für den Transport in Erdgasfernleitungen – also große Mengen bei mittleren Drücken nicht eingesetzt wird – für besagten Zweck kommen üblicherweise Axialverdichter zum Einsatz (Anmerkung: Axial- und Radialverdichter werden unter dem Begriff Turboverdichter zusammengefasst).

Weiters wird im Factsheet behauptet, dass zur Verdichtung von H2 – in Analogie zur Anwendung im Erdgastransportbereich - entweder Kolben oder Radialverdichter verwendet werden. Grundsätzlich würden für den Rohrleitungstransport von H2 – bei mittleren Drücken und Kompressionsverhältnissen von ca. 1:2 - Axialverdichter verwendet werden – so diese am Markt verfügbar wären. Axialverdichter werden für den Erdgastransport in Pipelines eingesetzt, weil sie sehr große Durchflussmengen bei mittleren Drücken bewältigen können, oftmals leichter und kostengünstiger sind und darüber hinaus einen guten Wirkungsgrad aufweisen. Kolbenverdichter werden derzeit für den H2-Transport in Pipelines auch für mittlere Drücke eingesetzt, weil einfach keine Axial- aber auch keine Radialverdichter für die Verdichtung von H2 am Markt verfügbar sind.

Der Einsatz von Turboverdichtern für die H2-Verdichtung ist aus strömungstechnischer Sicht nicht ohne weiteres möglich. Vergleicht man die Grundeigenschaften von Erdgas und Wasserstoff, fallen neben der unterschiedlichen Dichte insbesondere die Unterschiede bei den Schallgeschwindigkeiten auf. Eine Verdichtung von Wasserstoff mit einem Turbo-verdichter ist nur dann möglich, wenn die Schallgeschwindigkeitsdreiecke am Laufradein- und -austritt gleich bleiben (Mach’sche Ähnlichkeit). Für reinen Wasserstoff wäre demnach ein ca. viermal größerer Durchsatz sowie eine ca. viermal höhere Drehzahl (Umfangsgeschwindigkeit) erforderlich. Dieses ist für bestehende Turboverdichter-Anlagen kaum zu realisieren. Aus diesem Grund werden bei einer Druckerhöhung von Wasserstoff derzeit Kolbenverdichter eingesetzt.

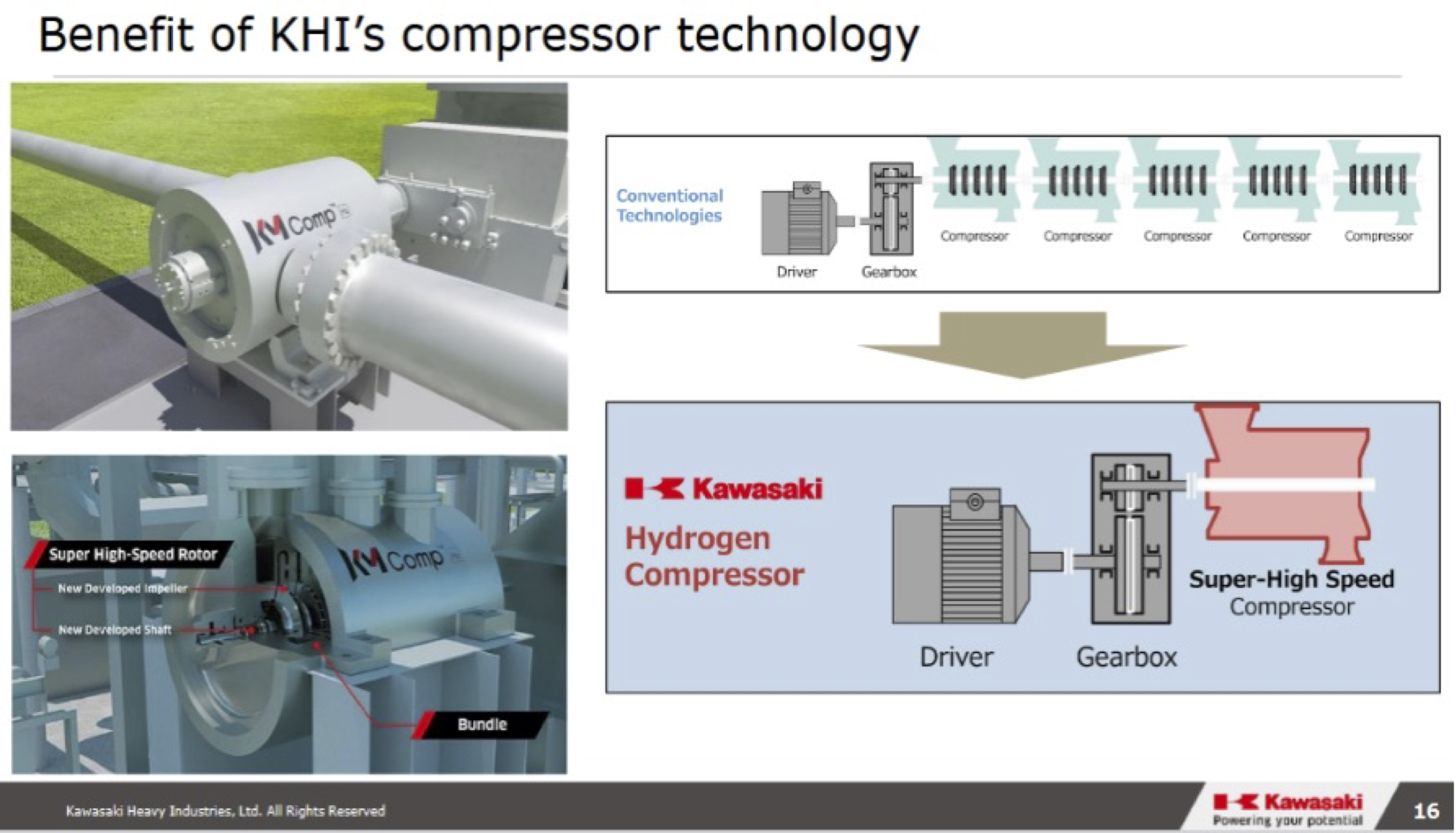

Kürzlich hat Kawasaki Heavy Industries einen Axialverdichter für die H2-Verdichtung vorgestellt. Der Druckbereich und die Verdichtungsmengengrenzen sind noch nicht öffentlich bekannt. Das Kompressionsverhältnis darf 1:2 nicht übersteigen. Dies würde für die Verdichtung von H2 auf Fernleitungsebene ausreichen – jedoch ist bis heute noch nicht einmal festgelegt welcher minimale Betriebsdruck auf der Fernleitungsebene gegeben sein muss. Wie man mangels zulässiger max. Druckdifferenz (maximaler abzüglich minimaler Betriebsdruck in der Pipeline) maximale Transportkapazitäten rechnen kann bleibt ein Rätsel.

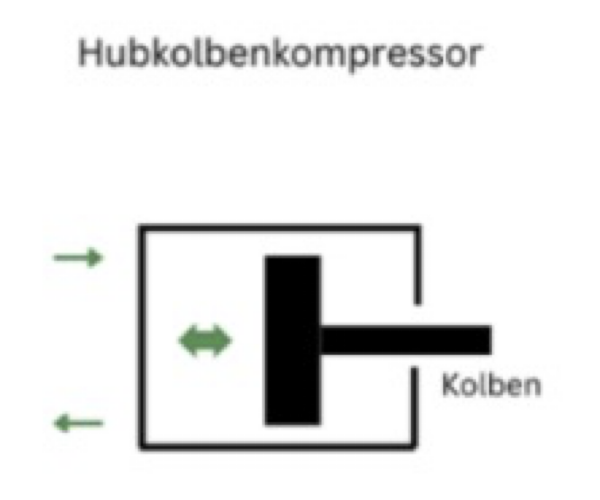

Im Hypa-Factsheet wird skizzenhaft die Funktionsweise eines Kolbenkompressors dargestellt. Ein Kolbenkompressor arbeite üblicherweise nicht wie ein Verbrennungsmotor (siehe Skizze aus Hypa Factsheet S. 4) – ausgenommen Druckluftkompressoren für den Hausgebrauch - sondern verdichtet in beiden Kolbenbewegungsrichtungen – wie aus nachstehend eingefügter Darstellung ersichtlich.

Mit dieser Bauart baut der Kolbenkompressor kleiner und es werden die Pulsationen (oszillierende Arbeitsweise des Kolbenverdichters), die eine Gefahr für Materialbrüche sowie Schallprobleme in den anschließenden Rohrleitungen darstellen, gemindert. Trotzdem benötigt ein Kolbenkompressor sowohl auf der Saug- als auch Druckseite große Pulsationsdämpfer.

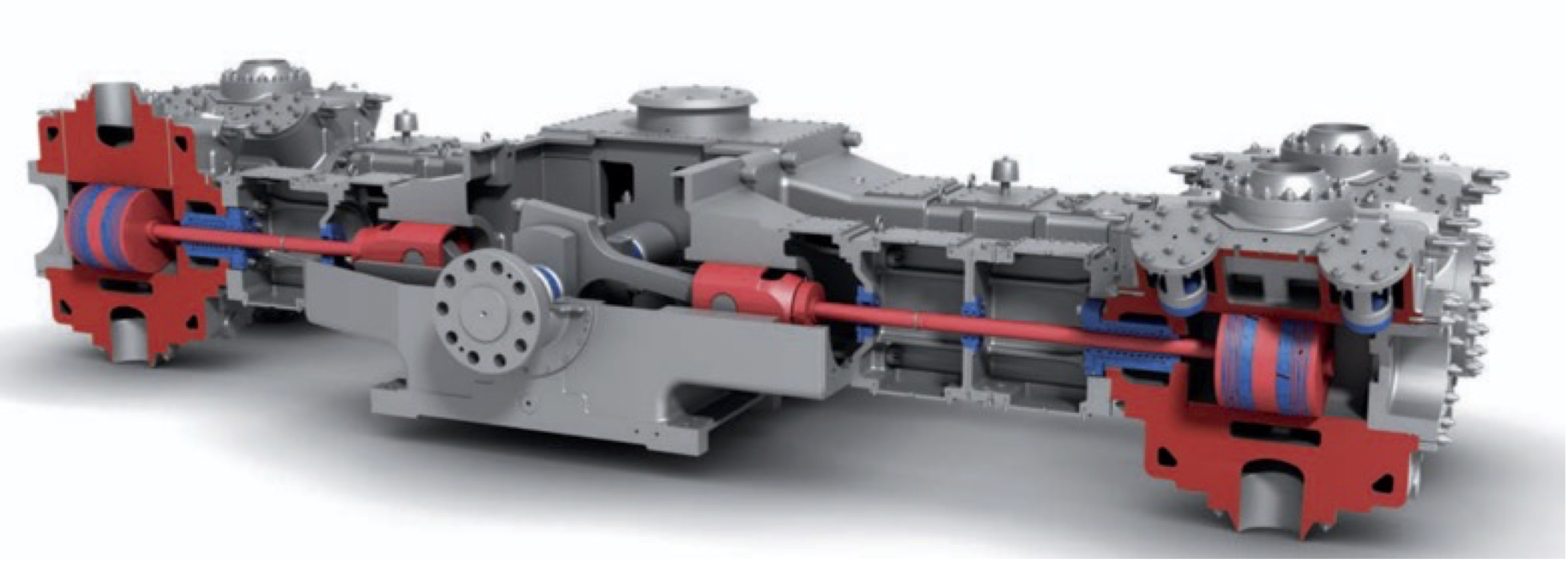

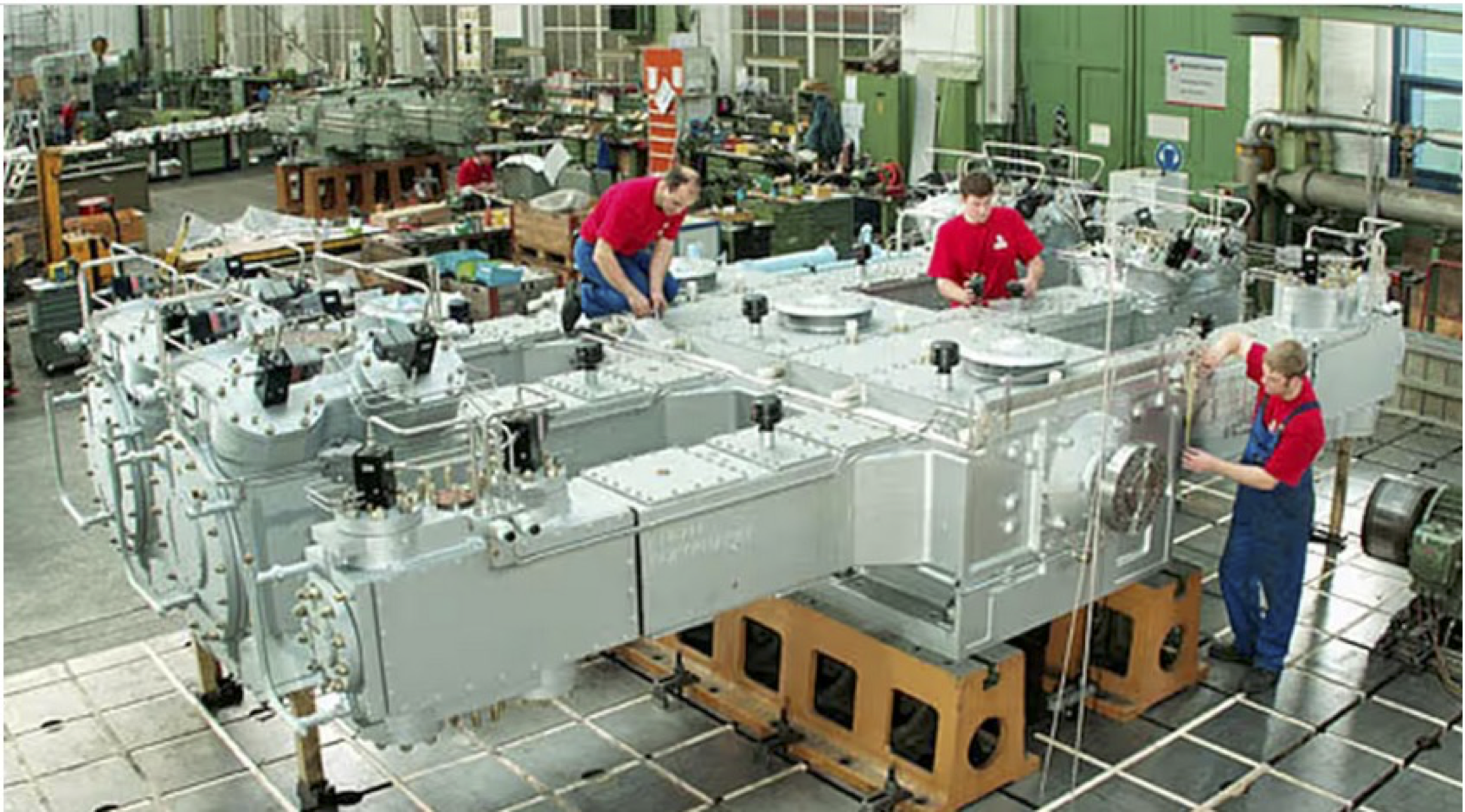

In den Ausführungen des Factsheets wird behauptet, dass für Verdichtungsvolumina < 750 000 Nm3/h Hubkolbenverdichter und für darüber hinausgehende Mengen Radialverdichter zum Einsatz kommen. Woher diese Zahl kommt ist nicht nachvollziehbar. Bei 750 000 Nm3/h H2 würde man für die Verdichtung von 27 bara auf 54 bara eine Kompressorleistung von 25 MW benötigen. Das wäre ein Ungetüm von einem Kolbenkompressor – folglich muss diese Menge ohnehin auf viele kleine, parallel geschaltete, Kolbenkompressoren aufgeteilt werden. Bei Anwendung dieser Anordnung gibt es nach oben keine Volumensgrenze – zumal derzeit, wie bereits erwähnt, keine Axialverdichter (auch kein Radialverdichter) für die H2-Verdichtung am Markt verfügbar sind – ausgenommen der neulich auf den Markt gebrachte Axialverdichter der Fa. Kawasaki Heavy Industries. Um einen Eindruck der Größenordnungen zu bekomme ist nachstehend ein Kolbenkompressor der Fa. Burckhardt eingefügt.

Dagegen baut der Axialverdichter von Kawasaki Heavy Industries fast schon schnuckelig – siehe von Kawasaki entnommene – nachfolgend eingefügte - Skizze.

Um die im Hypa-Factsheet genannten Bonmots zu vermeiden ist sorgfältigeres Recherchieren erforderlich anderenfalls Factsheets zu Fakesheets werden können.