Die EU sieht erneuerbaren Wasserstoff (H2) als eine der Schlüsseltechnologien zur Dekarbonisierung einiger der emissionsstärksten Sektoren. Erneuerbarer H2 soll entscheidend zur Erreichung der Klimaziele der Union beitragen.

Da erneuerbarer H2 noch nicht wettbewerbsfähig ist, wurde die European Hydrogen Bank gegründet. Diese soll bis zu 3 Milliarden Euro in diese Technologie investieren um den Markt für erneuerbaren Wasserstoff zu fördern indem sie Investitionen anregt und die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage überwindet. Mittels Auktionen werden jene Projekte ermittelt welche die geringsten Subventionen - in Form einer festen Prämie pro Kilogramm produzierten erneuerbaren Kraftstoff nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO-Wasserstoff) - welche für maximal 10 Betriebsjahre gewährt wird, benötigt um das Projekt wirtschaftlich umsetzen zu können.

Die European Hydrogen Bank ist Teil der umfassenderen Strategien und Missionen der EU, wie z. B. dem European Green Deal und dem RePowerEU-Ziel bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff in der EU zu produzieren - zusätzlich zu 10 Millionen importierten Tonnen.

Die erste EU-weite Auktion der European Hydrogen Bank endete am 8. Februar 2024. Aus 132 Projekten wurden sieben Projekte ausgewählt welche mit erstaunlich geringen Beträgen von 0,37 bis 0,48 Euro pro kg erzeugten erneuerbaren Wasserstoff (RFNBO) über 10 Jahre mit einem Betrag von insgesamt 720 Millionen Euro gefördert werden sollen. Dazu sollen Elektrolyseure mit einer Leistung von insgesamt 1,5 GW errichtet werden.

Die erste Auktionsrunde wurde von einigen der östlichen EU-MS kritisiert, weil - gem. deren Ansicht - Projekte in Ländern mit reichlich Vorkommen an erneuerbaren Energien, wie etwa in Skandinavien und auf der Iberischen Halbinsel, bevorzugt wurden.

Bei der zweiten Auktion im Jahr 2025 wurden 15 Projekte mit insgesamt 992 Millionen € Förderungsbedarf ausgewählt. Die erforderlichen Prämien lagen zwischen 0,2 bis 0,6 €/kg RFBNO. Mit Hilfe dieser Projekte sollen über zehn Jahre 2,2 Mio. Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.

Nunmehr ziehen sich wesentliche Projekte aus dieser Förderungsschiene zurück, nämlich:

- das deutsche Projekt in Lubmin (DeutscheReGas) mit einer Elektrolyseleistung von 200 MW und einer Förderzusage in der Höhe von € 112 Mio.;

- das Zeevonk Projekt in Rotterdam mit einer geplanten Elektrolyseleistung von 1 GW (Vattenfall und Copenhagen Infrastructure Partners) und einer Förderzusage in der Höhe von € 247 Mio. Die Elektrolyseleistung soll auf 500 MW reduziert werden. Die Fertigstellung wurde auf 2032 verschoben;

- das spanische Projekt Catalina (Copenhagen Infrastructure Partners) mit einer geplanten Elektrolyseleistung von 500 MW und einer Förderzusage in der Höhe von € 230 Mio. Die Fortführung dieses Projektes soll mit nationalen Finanzierungen erfolgen.

- das deutsche Projekt Kaskade (Meridiam SAS) mit einer Elektrolyseleistung von 368 MW und einer Förderzusage in der Höhe von € 159 Mio. Lt. Meridiam SAS wird weiterhin am Projekt, welches gute technische Fortschritte macht, gearbeitet.

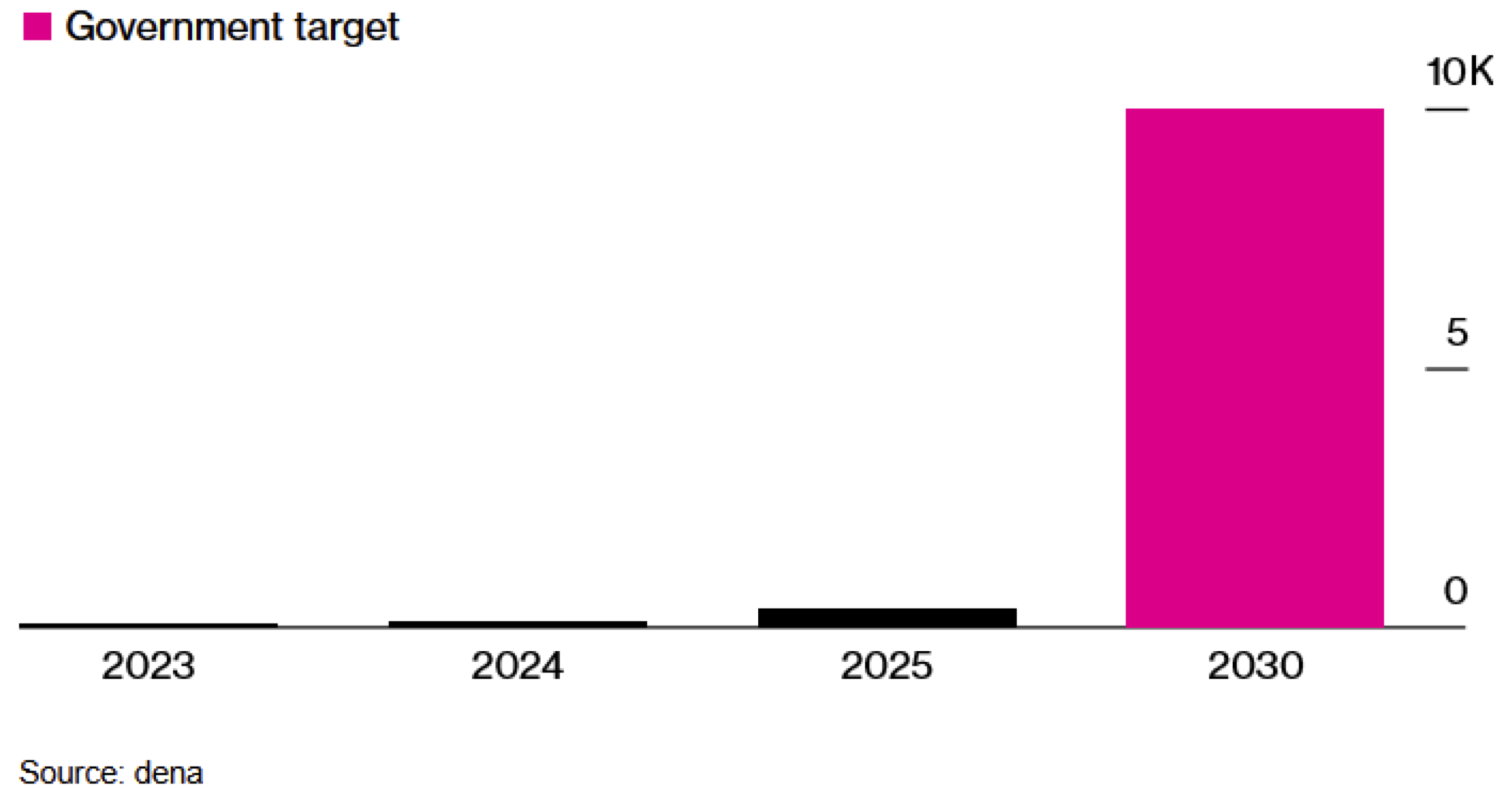

Somit nimmt derzeit keines der Wasserstoffprojekte in Europas größter Volkswirtschaft diese EU-Subventionen in Anspruch. Aus der nachstehend eingefügten Grafik wird ersichtlich, dass das von Deutschland gesetzte Ziel, nämlich eine installierte Elektrolyseleistung von 10 000 MW bis 2030, sehr schwer – eher nicht – erreichbar ist.

Insgesamt sind Projekte mit rund 1,6 Gigawatt Leistung aus dem European Hydrogen Bank-Förderprogramm ausgeschieden, verglichen mit rund 3,8 Gigawatt versteigerter Leistung.

Die Gründe für den Rückzug aus den Förderungen werden wie folgt angegeben:

- regulatorische Unsicherheiten in vielen EU-MS wie beispielsweise die noch nicht erfolgte Implementierung der Renewable Energy Directive (REDIII) ins nationale Recht;

- zu stringente Regelungen für die Produktion von RFNBO-Wasserstoff;

- Verkehrssektor muss inkludiert werden;

- zu knappe Zeitachse da einige der Rohrleitungsinfrastrukturprojekte – wie beispielsweise das Projekt Delta-Rhein-Korridor - beträchtlich verschoben wurden folglich der produzierte erneuerbare H2 teilweise nicht rechtzeitig zu den Verbrauchern transportiert werden kann.

Die gelisteten Argumente sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass die ausgewählten Projekte innerhalb von 2,5 Jahren das Financial closure erreichen und innerhalb von fünf Jahren nach Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung mit der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff beginnen müssen.