Wir werfen einen Blick auf den Weg vom H2-Hype zur Realisierung eines europäischen Wasserstoff-Marktes

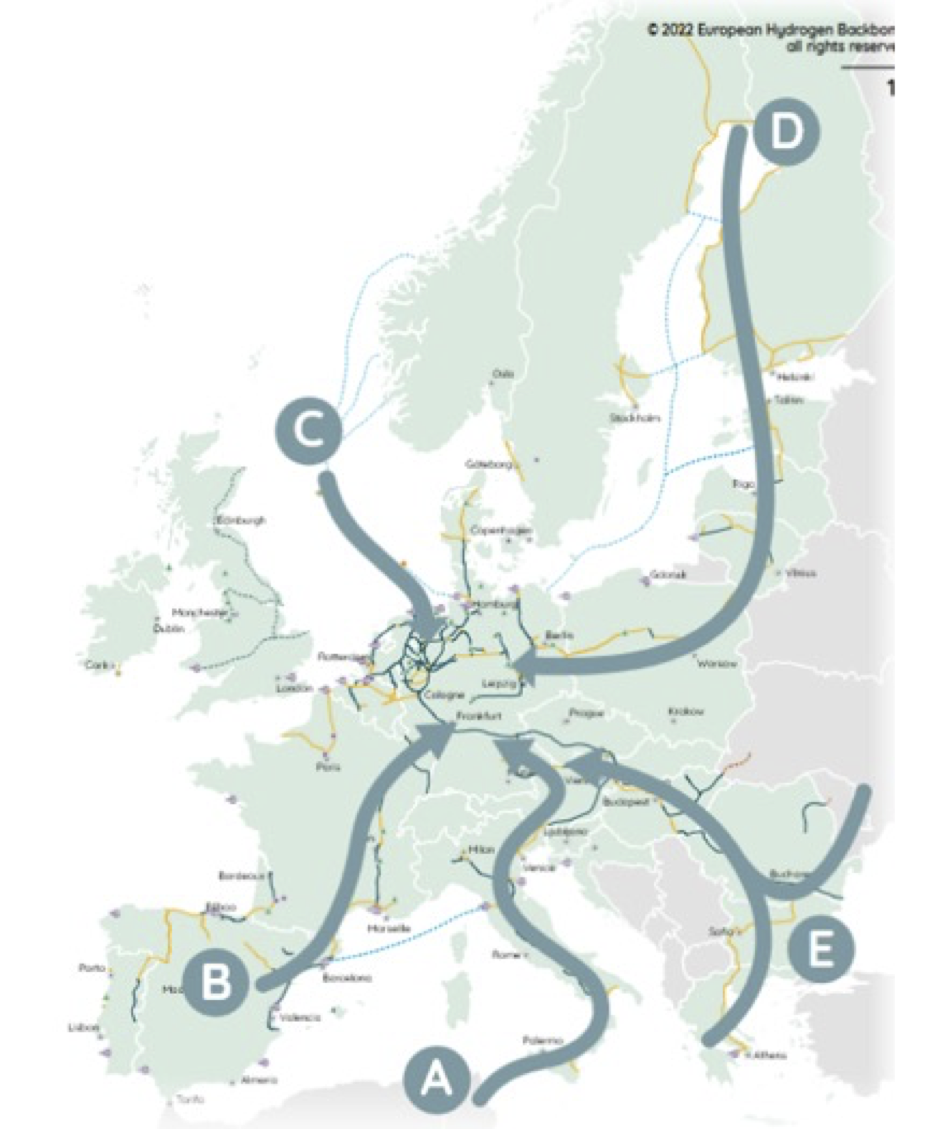

Der Wasserstoff-Hype führte zur Entwicklung von bisher fünf Pipelineprojekten die eine ausreichende H2-Versorgung in Europa sicherstellen sollen, dies zusätzlich zu der H2-Erzeugung im jeweiligen Land. Ziel ist es, einen europäischen H2-Markt zu schaffen – teilweise in Analogie zum Erdgasmarkt - wobei in der H2-Hochlaufphase beide Märkte in parallel arbeiten müssen. Die nachstehend eingefügte, von European Hydrogen Backbone entnommene, Grafik verdeutlicht schematisch die 5 Routen.

Für die Entwicklung dieser Projekte wird im Rahmen der sogenannten Projects of Common Interest (PCIs) Geld - vorwiegend für Entwicklungs- und Planungsarbeiten - zur Verfügung gestellt; dies dann, wenn das Projekt von der EC, nach Prüfung der relevanten Kriterien, auf die sogenannte PCI-Liste gesetzt wird. Üblicherweise entwickeln Erdgasnetzbetreiber solche Projekte welche teils aus neu zu bauenden H2-Rohrleitungen und teils aus umgewidmeten Erdgasleitungen bestehen. Was bei der Prüfung durch die EC bisher nicht explizit analysiert und bewertet wird ist die verbindliche Aufbringung bzw. Abnahme des H2. Beispielsweise würde man für den sogenannten „North Africa & Southern Europe“ Corridor (Projekt A in der Skizze) bei einer jährlichen Erzeugungsmenge von 4 Mio. Tonnen H2/Jahr, bis 2030 ca. 110 – 170 Mrd. € an Investitionen, in politisch eher instabilen Ländern wie Algerien, Libyen oder Tunesien, benötigen - je nachdem welche Lernkurvenfortschritte (progressiv oder konservativ) man unterstellt. Diese Summe setzt sich zusammen aus den Investitionen in die:

- H2-Erzeugung – also H2-Erzeugungsindustrieanlagen (Elektrolyseure, Piping, Zwischenspeicherung, Mess-/Steuer-/Regeltechnik, Grundstücke etc.),

- Erzeugung von Elektrizität mittels RES sowie deren Verknüpfung, Anbindung an die Industrieanlage etc. Die erforderliche Leistung entspräche ca. 4.400 Windrädern mit einer Leistung von je 10 MW. Dazu wäre eine Fläche von ca. 2.500 km2 notwendig (Vergleich: das Burgenland hat eine Fläche von 3.960 km2). Wie bereits erwähnt handelt es sich um 4 Millionen Tonnen pro Jahr – also weit weg von den 10 Mio. Tonnen pro Jahr die von Ministerpräsidentin Meloni und Bundeskanzler Scholz vor ca. einem Jahr verkündet wurden.

Man sieht, dass die Aufbringung von H2 in Nordafrika – aber auch anderswo – sehr hohe Investitionen benötigt. Investitionsschutzabkommen könnten die von den potenziellen Investoren geforderten Sicherheiten teilweise leisten – folglich Investitionen beschleunigen. Unter Berücksichtigung dieser Perspektive wird klar, dass die Fernleitungsnetzbetreiber, die zweifelsfrei Vollprofis in dieser Hinsicht sind, ziemlich sicher ihren Teil der Lieferkette – wahrscheinlich mit leichter Verzögerung – zur Verfügung stellen würden aber dies ist halt eben „nur“ der Midstream-Part. Für einen erfolgreichen, zeitgerechten H2-ramp up wäre es wahrscheinlich förderlicher die gesamte Lieferkette zu analysieren und als Package zu betrachten – also inklusive einer verbindlichen Aufbringung (Upstream) sowie der zugehörigen, vertraglich vereinbarten, Abnahmen (Downstream).

Das Gesamtpaket würde die Finanzierung der Up-/, Mid- und Downstreamseite erleichtern und die Infrastrukturnutzungstarife, inklusive H2-Speichernutzungsentgelte – möglicherweise aufbauend auf einer intertemporalen Kostenverschiebung – verbilligen. Dies vor dem Hintergrund von ohnehin hohen H2-Gestehungskosten - die leider nicht so schnell sinken werden wie in der H2-Hype-Zeit erwartet wurde und die die Grundlage der damaligen Projektkalkulationen darstellten.