Eine Analyse der Herausforderungen und Risiken der EU-Wasserstoffstrategie

Die kürzlich erstellte Studie „H2 Reality Check“, durchgeführt vom Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) der Universität Bonn und dem Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) der Universität zu Köln, analysiert – auch unter Berücksichtigung neuer geopolitischer und geoökonomischer Gegebenheiten - die Herausforderungen und Risiken der EU-Wasserstoffstrategie.

„H2 Reality Check“ kommt zu dem Schluss, dass die aktuellen EU-Ziele für 2030, also 40 GW Elektrolysekapazität, Erzeugung von 10 Millionen Tonnen Wasserstoff (H2) pro Jahr innerhalb der EU und zusätzlich Importe in der gleichen Größenordnung, unter den derzeitigen Bedingungen wahrscheinlich nicht erreichbar sind. Wasserstoff (H2) wird zwar weiterhin als entscheidender Bestandteil der Klimaneutralitätsstrategie der EU angesehen - kann aber nicht als „Silver bullet“ hinsichtlich Erreichung der (zu) ehrgeizigen Ziele für 2030 dienen. In anderen Worten, H2 kann nicht als universelle Lösung für die Energiewende angesehen werden – ganz im Gegenteil, es wird für eine realistische und evidenzbasierte H2-Strategie plädiert um eine resiliente H2-Wirtschaft aufbauen zu können. Zu den Herausforderungen gehören hauptsächlich:

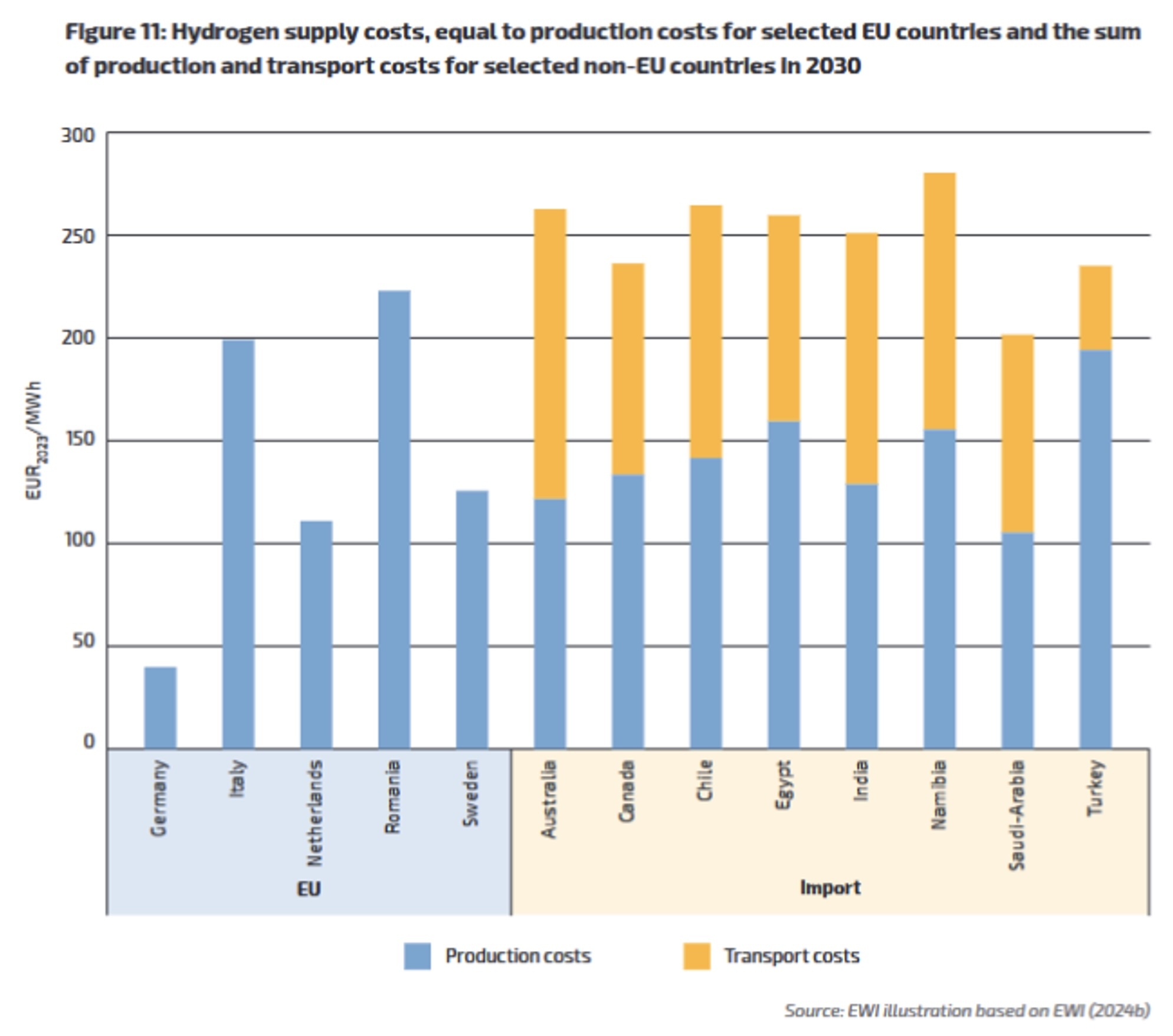

1. Wirtschaftliche und technologische Hindernisse: Die Produktionskosten für grünen Wasserstoff sind gestiegen, anstatt zu sinken, sodass dieser derzeit doppelt so teuer wie blauer Wasserstoff ist. Die erwartete Wettbewerbsfähigkeit grünen H2s bis 2030 wird – unter Berücksichtigung der aktuellen, herausfordernden, Rahmenbedingungen als unrealistisch angesehen. Die Kosten für den H2-Import in die EU – also unter Berücksichtigung der Erzeugungs- sowie Transportkosten bis zur Einspeisung in die EU - bewegen sich zwischen 202 – 280 €/MWh, je nach in der Studie analysiertem Erzeugungsland (H2-Partnerländer Deutschlands). Transport- und die erheblichen H2-Speicherkosten innerhalb der EU sind in den genannten Kosten noch nicht enthalten – zumal zu berücksichtigen ist, dass Verbraucherpreise – unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlages – zwangsläufig höher sein müssen als die angeführten Importkosten. Die Versorgungskosten in den EU-Ländern bewegen sich zwischen 111 – 223 €/MWh – ebenfalls ohne Berücksichtigung der internen Transport– und H2-Speicherkosten. Die Kosten sind aus der nachstehend eingefügten Grafik ersichtlich. Wie die sehr niedrigen Produktionskosten in Deutschland zustande kommen erschließt sich mir nicht und wird auch nicht in der Studie erklärt. Aus der grafischen Darstellung wird ersichtlich, dass günstige Produktionskosten in außereuropäischen Ländern mit sehr hohem RES-Potenzial durch die hohen Transportkosten – (teilweise) mehr als aufgewogen werden. Trotzdem werden H2-Importe unumgänglich sein da in der EU - bedingt durch die dichte Besiedelung - einfach nicht ausreichend Fläche für die Installation von zusätzlichen Windkraft- und PV-Anlagen, die notwendig sind um den gesamten Elektrizitätsbedarf für die H2-Erzeugung decken zu können, zur Verfügung steht.

Es sei auch angemerkt, dass sich einige Technologien, die für den H2-Hochlauf erforderlich sind, noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden folglich noch nicht für einen großflächigen Einsatz bereit sind.

2. Veränderte Nachfrageprognosen: Aufgrund von Fortschritten bei Elektrifizierungstechnologien und höheren prognostizierten Kosten für die H2-Produktion deuten neue, diesbezügliche, Untersuchungen auf einen geringeren zukünftigen H2-Bedarf hin. Dies könnte einerseits die Einführung wasserstoffbasierter Lösungen verlangsamen andererseits die diesbezügliche Importabhängigkeit der EU verringern.

3. Geopolitische- und Versorgungsrisiken: Die beabsichtigten hohen H2-Importen in die EU, insbesondere aus instabilen außereuropäischen Ländern, können geopolitische Risiken nach sich ziehen. Ebenfalls ist die Dominanz Chinas auf den Märkten für kritische Rohstoffe und Elektrolysetechnologie im Hinblick auf eine Abhängigkeit der EU in Betracht zu ziehen.

4. Infrastruktur- und Investitionslücken: Der erforderliche Ausbau der H2-Infrastruktur (Transport, H2-Speicherung und Produktion), schreitet innerhalb der EU nur langsam voran und bleibt weit hinter den Zielen zurück. In außereuropäischen Ländern werden die erforderlichen, sehr hohen, Investitionserfordernisse für die Produktion von grünem H2 meist gar nicht behandelt. Dieser Zugang schafft Unsicherheit über deren Machbarkeit.

5. Politik- und Koordinierungsbedarf: Um Versorgungssicherheit, geopolitische Risiken und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit adäquat zu berücksichtigen ist die Strategie der Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre Ambitionen und Details zu vereinheitlichen H2 wird zwar weiterhin als entscheidend für die Dekarbonisierung schwer elektrifizierbarer Sektoren angesehen jedoch erfordert die Erreichung der EU-Ziele die Überwindung erheblicher wirtschaftlicher, technologischer, geopolitischer und politischer Hindernisse.

Die Ergebnisse der Studie „H2 Reality Check“ decken sich weitgehend mit den Aussagen die im Webinar „Ist der Wasserstoff-Hype zu Ende oder ist nur mehr Realismus gefragt? erörtert und diskutiert wurden – wobei anzumerken ist, dass im genannten Webinar tiefer in die „lenkenden“ Details und Gründe eingegangen wurde.